云南循环农业产业研究院聚力聚智赋能云南高原特色农业

2022年12月30日,云南循环农业产业研究院已落户普洱一周年。一年来,中国工程院、湖南农业大学、云南农业大学等单位共有62批次600余人次到云南开展农业科研和成果转化服务工作,研究院立足普洱,坚持服务云南农业现代化发展初心,聚才汇智,成效初显。

筑巢引凤,云南循环农业产业研究院在普洱挂牌运行

依据云南省科技厅、普洱市人民政府和湖南农业大学三方2021年8月21日签署的共建协议,研究院于9月29日完成独立法人事业单位注册;2021年12月30日,在云南省科技厅、普洱市委市政府和湖南农业大学党政领导、院士专家团队和企业代表共同见证下,研究院揭牌运行。

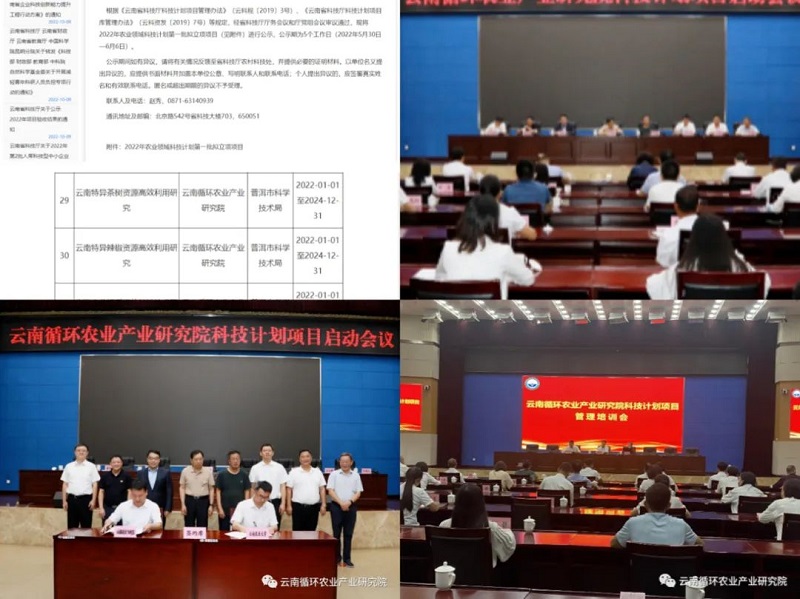

科技入滇,高原特色农业科技专项落户普洱

历经前期调研、合作会商、答辩等程序,2022年6月6日,研究院组织《云南特异辣椒资源高效利用研究》《生猪产业提质增效关键技术研究》《云南特异茶树资源高效利用研究》《云南名优土著鱼类设施化养殖利用关键技术创新》等四个高原特色农业科技计划项目落地普洱。

内引外联,云南-湖南全方位交流方兴未艾

研究院作为云南-湖南两省科技合作的交流平台,一年来,先后有云南省政协副主席李学林、中科院昆明分院院长周杰及云南省人社厅、科技厅等领导到普洱专题指导;有楚雄州、临沧市、玉溪市和德宏州等兄弟州市同行来院学习视察;特别是普洱市委市政府、各县区、市直各单位及银行和关联企业均在研究院驻足指导。

同时,研究院先后协助组织了一系列赴湘专题考察交流:2022年6月18至20日,澜沧县委书记刘继宏率茶企代表16人专题在长沙和安化招商考察;6月25至27日,江城县党政代表团由县长龙德生带队在娄底、长沙专题调研肉牛产业;9月3至5日,原云南省科学技术院院长阮朝奇率文山州与临沧市相关领导在长沙专题沟通区域特色农业发展问题。

产教融合,高原特色农业产业化示范基地异军突起

围绕高原特色现代农业发展需求和科技项目的实施,研究院组建了32个高原特色农业产业示范基地:辣椒产业有宁洱把边村热区优质产品开发协会、红河宏斌食品有限公司等6个示范基地;生猪产业有澜沧马开农牧有限责任公司、湖南百宜科技集团有限公司等7个示范基地;茶叶产业有普洱理想华莱科技有限公司、普洱澜沧古茶股份有限公司等10个示范基地;水产产业有西双版纳土著鱼类研究繁育中心、普洱湛泉养殖有限公司等9个示范基地。同时,在云南省建成了云南龙生茶业股份有限公司、澜沧拉虎雅福丹花种养殖农民专业合作社、江城振欣农业发展有限公司、宁洱水生特种本土鱼水产养殖科技有限公司等一批技术服务基地。

招商引资,浙江长兴辉煌牧业领跑云南“湖羊产业”

2022年3-12月,研究院主动联系浙江长兴辉煌牧业有限公司,经过对澜沧县勐朗、竹塘、酒井和富邦等乡镇踏勘,澜沧县委县政府的诚意邀请和公司多轮技术复审,2022年8月,浙江长兴辉煌牧业集团有限公司与澜沧县政府签订投资协议,项目总投资额达1亿元;9月选址竹塘260亩奠基“澜沧县湖羊良种繁育中心”建设项目;12月18日,第一批3000只湖羊进驻澜沧基地。

科技赋能,“澜沧黑猪”初现优良特性

“澜沧黑猪”选育是研究院落地前导项目之一,也是本期科研计划的重点内容。一年来,印遇龙院士团队长期派驻专家与研究生在澜沧马开农牧育种基地,先后有150人次以上专家实地工作,印遇龙院士全年亲临澜沧9次。2022年11月10日,普洱市科技局与澜沧县人民政府组织项目专家团队在澜沧完成了第一批杂交组合试验猪屠宰测定。结果表明,优势组合的“澜沧黑猪”在保留原有风味的同时,生长性能较滇南小耳猪提高一倍:176天出栏,日增重698克,料肉比3.12,产仔数达10-12头/胎,瘦肉率达61.15%。

合作创新,小辣椒结出科技成果

邹学校院士主持《云南特异辣椒资源高效利用研究》项目,重点围绕6个示范基地建设与辣椒精深加工技术研发开展工作。团队成员先后超130人次在云南农业大学、文山州农业科学院、红河州宏斌食品有限公司及普洱市的宁洱、澜沧、墨江、景东等地筛查资源、示范育苗、栽培管理,建成辣椒种植示范基地5万亩,筛查辣椒新品种20余个,田间专题培训会23次,特别是在普洱成功选出4个符合当地气候、满足市场需求及老百姓充分认可的辣椒品种,较当地同类辣椒亩产量增加80%至100%。

转型升级,普洱茶产业焕发新机

刘仲华院士带领《云南特异茶树资源高效利用研究》项目团队常年活跃在云南各地,推出了品牌、台地茶基地和本土团队培养的“组合拳”。全年建成台地茶种植、加工与营销示范基地10个,引进建成普洱理想华莱科技有限公司,促成“八马茶业”、湖南茶叶集团等著名茶企对普洱茶提质增效的针对性考察;在茶叶精深加工产品研发、中空速溶颗粒加工技术及普洱茶“发花”技术研究均取得重要进展,指导澜沧景迈山茶实施“一园区、一品牌、一标准、一款茶、一本书”的发展路径。普洱理想华莱入住普洱7个月,创造了营业额8014万元,上缴税金565万元的骄人业绩,提振了普洱茶产业健康可持续发展的新底气!

学术交流,众院士引发普洱学院农业科技热潮

依托湖南农业大学与普洱学院扎实的校校合作基础,2022年研究院促成了刘仲华、印遇龙和邹学校三位院士先后专程赴普洱学院做学术报告。刘院士的《中国茶业现状与普洱茶产业高质量发展的思考》指明了普洱茶产业重振的科学道路,印遇龙院士在《中医药对可持续农业发展的作用》报告中展示了循环农业的广阔前景,邹学校院士则以《辣椒成就湖南影响中国》为题,充分阐述了农业产业的文化内涵!普洱学院师生近千人现场分享,诱发了广大师生的农业科技热潮。特别值得说明的是,学术交流进一步凝练了两个学校新一轮合作的工作重点,促成了刘仲华院士受聘担任普洱学院名誉院长,而且,为研究院新增的省级“农产品质量检测中心”实验室落地普洱夯实了条件基础,拓展了农业人才培养空间。

多措并举,云南土著鱼设施化养殖前景可期

《云南名优土著鱼类设施化养殖利用关键技术创新》项目是研究院水产研究中心肖调义教授团队应对云南土著鱼产业化发展问题的瓶颈技术突破。一年来,团队针对丝尾鳠(长胡子鱼)、横纹南鳅(红尾巴鱼)、光唇裂腹鱼(大理弓鱼)和鱇浪白鱼的营养、人工繁殖与设施化养殖技术瓶颈开展了多个基地的研发与示范实验,建成了茂湾水产、版纳土著鱼繁育中心、普洱湛泉和渔乐等9个技术研发与示范基地,团队繁育的光唇裂腹鱼苗种5万尾提供给澜沧江人工增殖放流;横纹南鳅与鱇浪白鱼设施化养殖实验在设施选择、成活率、投饵管理及疾病防控等技术方面取得有效进展;2022年12月6日完成丝尾鳠养殖实验结果采样,初步分析获得了丝尾鳠专用饲料的蛋白、脂肪和糖分需要标准,植物蛋白替代鱼粉也获得了预期效果;为云南土著鱼的设施化养殖利用奠定了科学基础。

倾囊相授,云南农业产业科技人才培训有声有色

培育本土农业科技人才是研究院的重要职责。一年来,对接云南各地农业产业技术人才培养需求,经实地调研考察、问题筛查与教师遴选,先后在思茅、墨江、澜沧、江城、宁洱、孟连、德宏等地完成专题培训班12期计1000余人次;特别是2022年10月至12月,组织完成了德宏州农业科技管理人才、江城县茶叶水果及“江城黄牛”产业技术人才长沙培训班,湖南农业大学校领导、三位院士及湖南省相关产业大咖莅临培训课堂,并组织学员在湖南相关研发机构、代表性企业和示范性基地现场教学。

网页链接:云南省科技厅

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTMyMzg4OQ==&mid=2650001792&idx=5&sn=f8473197e9f05e4aef98bf484eb8d40b&chksm=83191c9eb46e958803c7229a669f324186e38dea400404fdbdac1b66b6c0746deaa6c74e4e56&mpshare=1&scene=23&srcid=0104GToj3KE2EwIRYhaGlioc&sharer_sharetime=1672906021157&sharer_shareid=8938f2d17a239e32246b36dff9fff162#rd